みなさんこんにちは。

早いもので長男が小学校に入学して3ヶ月が過ぎようとしています。毎日学校で友達と遊ぶことが楽しくて仕方ない様子です。

肝心の「お勉強」の方はどうなのかというと、ようやく引き算が始まり、ひらがながそろそろ終わるかな、というところ。案外ゆっくりペースだなと感じています。

「学校の勉強なんて簡単すぎて楽勝~」と言っていられるのも今のうち。のんびりタイプの長男は、家庭学習としてドラゼミを受講しています。

学校の宿題と合わせて丁度良いボリュームだと思っていたのですが、本人いわく算数が簡単すぎるようで、半月も経たないうちに1ヶ月分の教材が終わってしまうのです。

そこで何かもう少しプラスアルファしたいと思って始めたのが「RISU(リス)算数」。今流行りのタブレット学習です。我が家の小学1年生が体験してみました。

Contents

RISU(リス)算数って?

「RISU(リス)算数」は、小学生を対象としたタブレット学習教材です。

タブレットを使った教材は他にも有名どころがいくつかありますが、「RISU算数」はその名の通り算数に特化したタブレット学習教材。国語や社会など他の教科はありません。

特許取得のAI技術により、一人一人の学習データを分析し、その子に合った問題とレッスン動画がタブレットに配信されます。

忘れてしまいがちなタイミングで復習問題が配信されたり、過去に間違えた問題が復習として出題されたりするところはAI技術ならでは、今までにない教材だと感じました。

小学生を対象とした「RISU算数」の他、年中後半から年長児向けには「RISUきっず」があります。

スポンサーリンクRISU算数の特徴は?

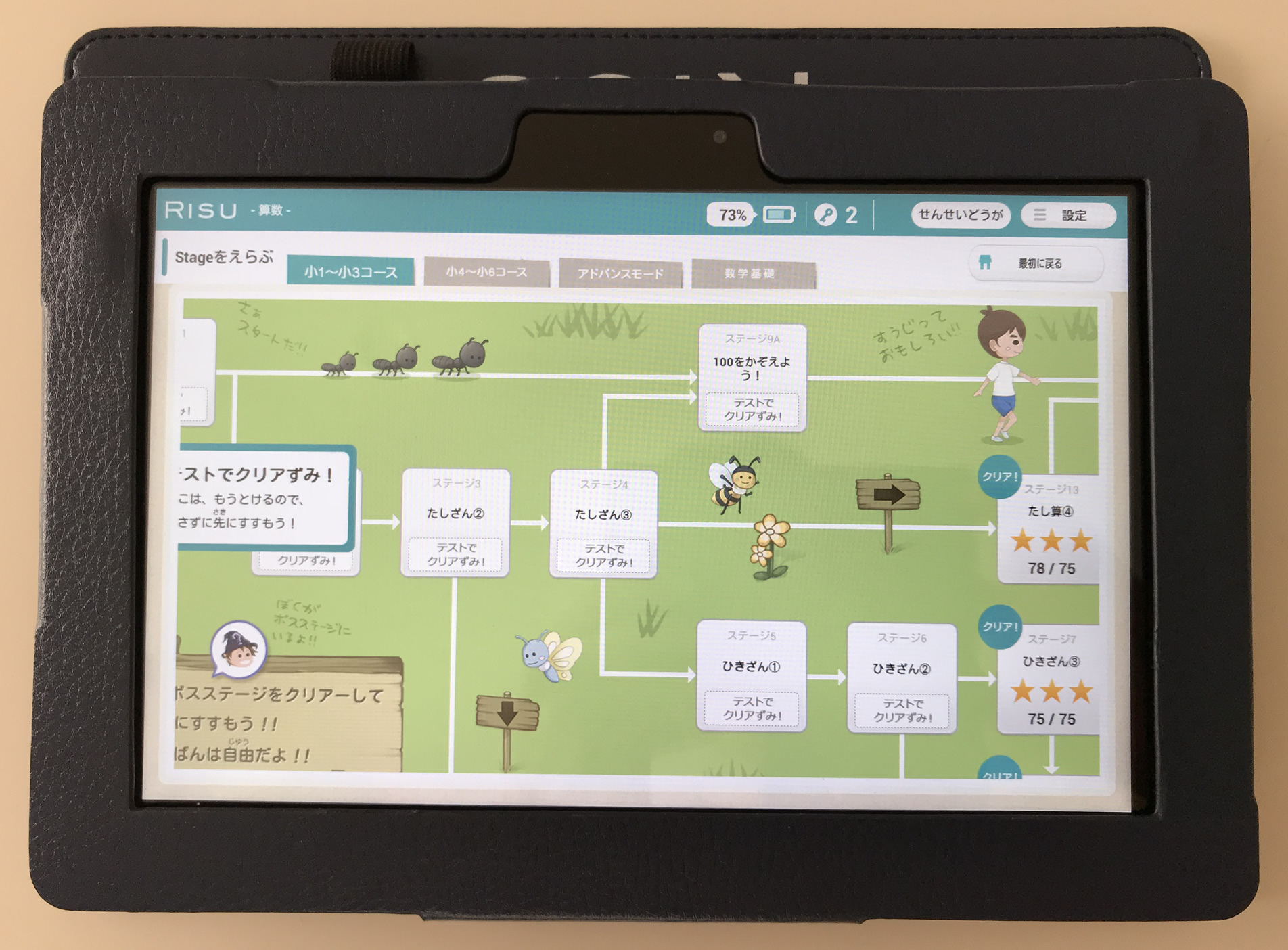

RISU算数の特徴のひとつ「無学年制」。

私はこれにとても魅力を感じました。

我が家が受講中のドラゼミをはじめとする一般的な通信教育は、1ヶ月ごとに教材が送られてくるため早く終わってしまっても先に進むことができません。

しかし、無学年制のRISU算数は子供の実力に合った問題が解き放題。

自分の実力の少し上をいく問題が自動で出題されるため、自然とレベルアップできるのです。また、前に解いた問題を復習として何度も繰り返すことが可能。これもタブレット学習の強みです。

実際にRISU算数の利用者の75%が学年より先の内容を先取りしているのだそうです。

RISU算数の特徴をざっとまとめると次の通り。

- 教科は算数のみ

- 無学年制

- AI技術により子供のレベルにあった問題が出題される

- 図形や文章問題、応用問題も豊富

- 間違いやすい問題はレッスン動画が配信される

- 大学生チューターによるフォロー動画

- ポイントを貯めるとプレゼントがもらえる

- 24時間365日のサポート体制

RISU算数をやってみました

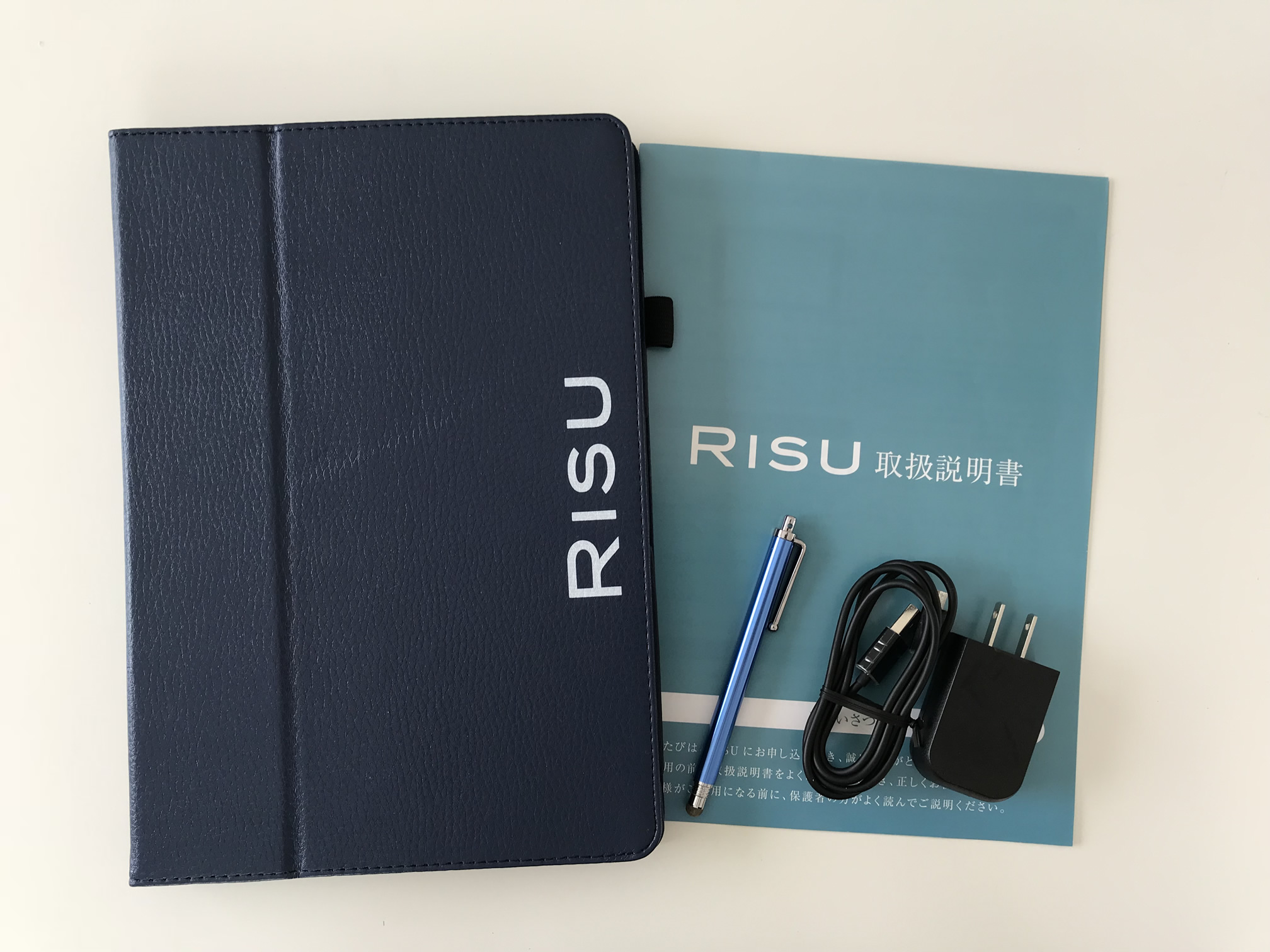

RISU算数専用タブレットは、タッチペン、充電用ケーブル、説明書と一緒に送られてきます。自分で準備するものはありません。

簡単な設定をしたらすぐにスタートできます。

RISU算数を始める時の注意点

「テストでクリアずみ」と表示された箇所はいつでも復習可

RISU算数を始める時に最も大切なのが、開始時点の学力を測る「実力テスト」です。

このテストの結果でスタートポイントが決定するため、かなり真剣に取り組む必要があります。

じっくり集中できる時に受けることをおすすめします。

なぜかこんなことを言うのかというと。

この実力テスト、RISU算数の利用料に関係しているからなんです。

RISU算数は、毎月基本料金が2,480円(税抜)、それに加えて速度に比例した利用料が加算されるという仕組みです(後述のデメリット参照)。

基準とされる月1ステージ以上進むと利用料がかかってくるのです。

本来なら解くことができる問題をうっかりミスしたとしても、その問題は「わからない」と判断されてしまうため、そのレベルからのスタートとなります。

タブレットの誤操作にも注意が必要です。間違えて「まだ習っていない」を押してしまった!という場合も「わからない」と判断されてしまいます。

理解できているレベルからスタートし、最初の方を猛スピードで解き進めてしまうと、利用料が凄いことになってしまうのです。

くれぐれも、最初の実力テストは慎重に!

ちなみに、初回の実力テストでクリアした問題はいつでも無料で復習することができます。

RISU算数は問題の量が丁度良い

1ステージに25の問題シート

RISU算数はステージごとに単元がわかれています。全部で94ステージ、問題数は約10,000というボリューム。

1ステージは25の問題シートで構成されています。

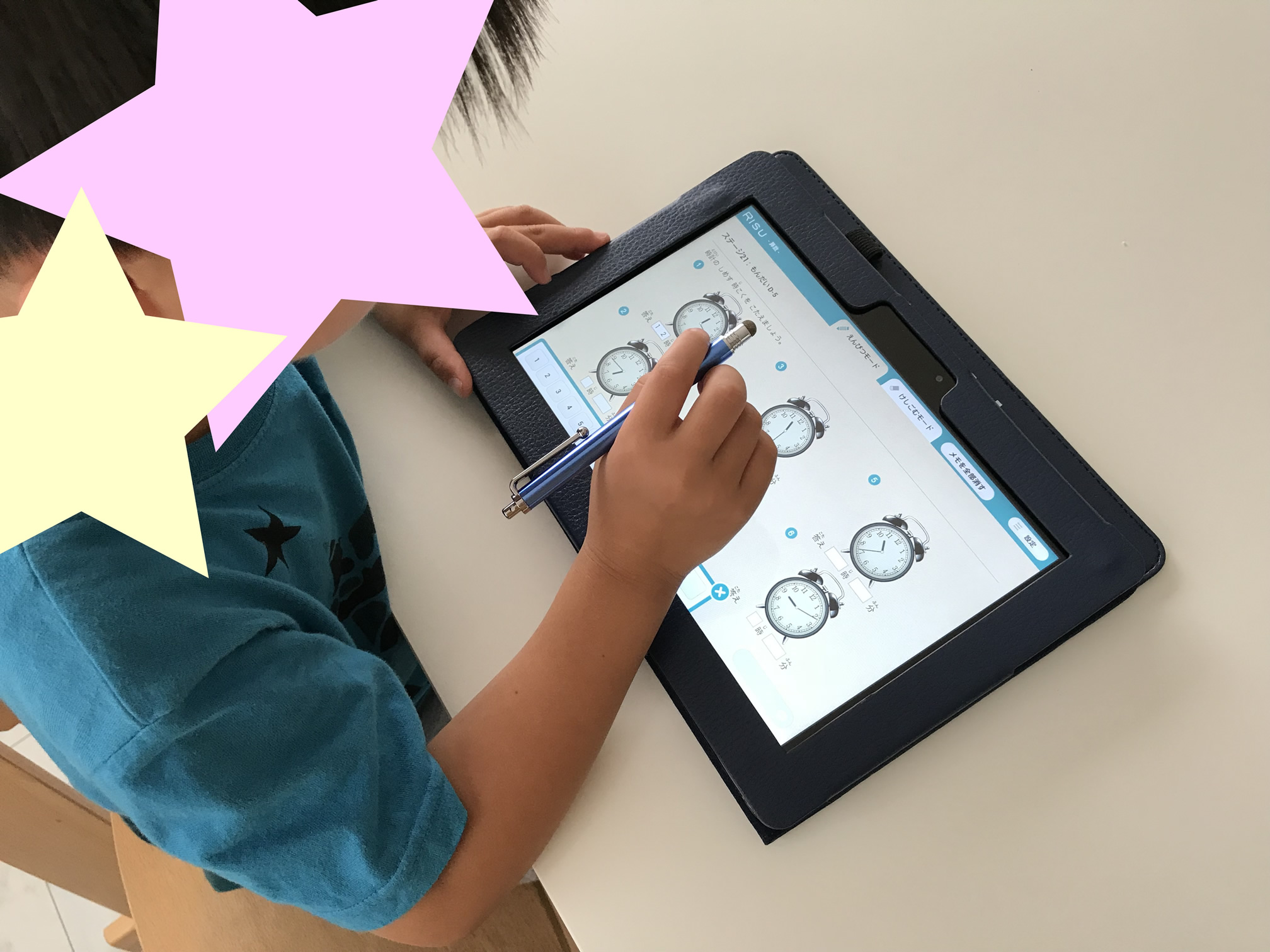

うちの子は、ズラッと計算問題が並んだプリントを見ただけで「え~」と拒否反応を示すのですが、RISU算数の1シート内の問題数は多すぎないからか嫌がりません。

RISU算数は問題の種類が豊富

RISU算数は計算問題ばかりかと思いきや、図形問題、文章問題なども豊富です。RISUの教材1学年分には、国語の教科書1年分の文章量が入っているのだそうです。

ちょっとひねりのある問題が出てくると手を止めてじっくり考えます。紙の問題集で文章題を解く時より集中するようになりました。

その辺りはお子さんによると思いますが、息子の場合はタブレットとの相性が良いようです(ゲーム好きだからかもしれません)。

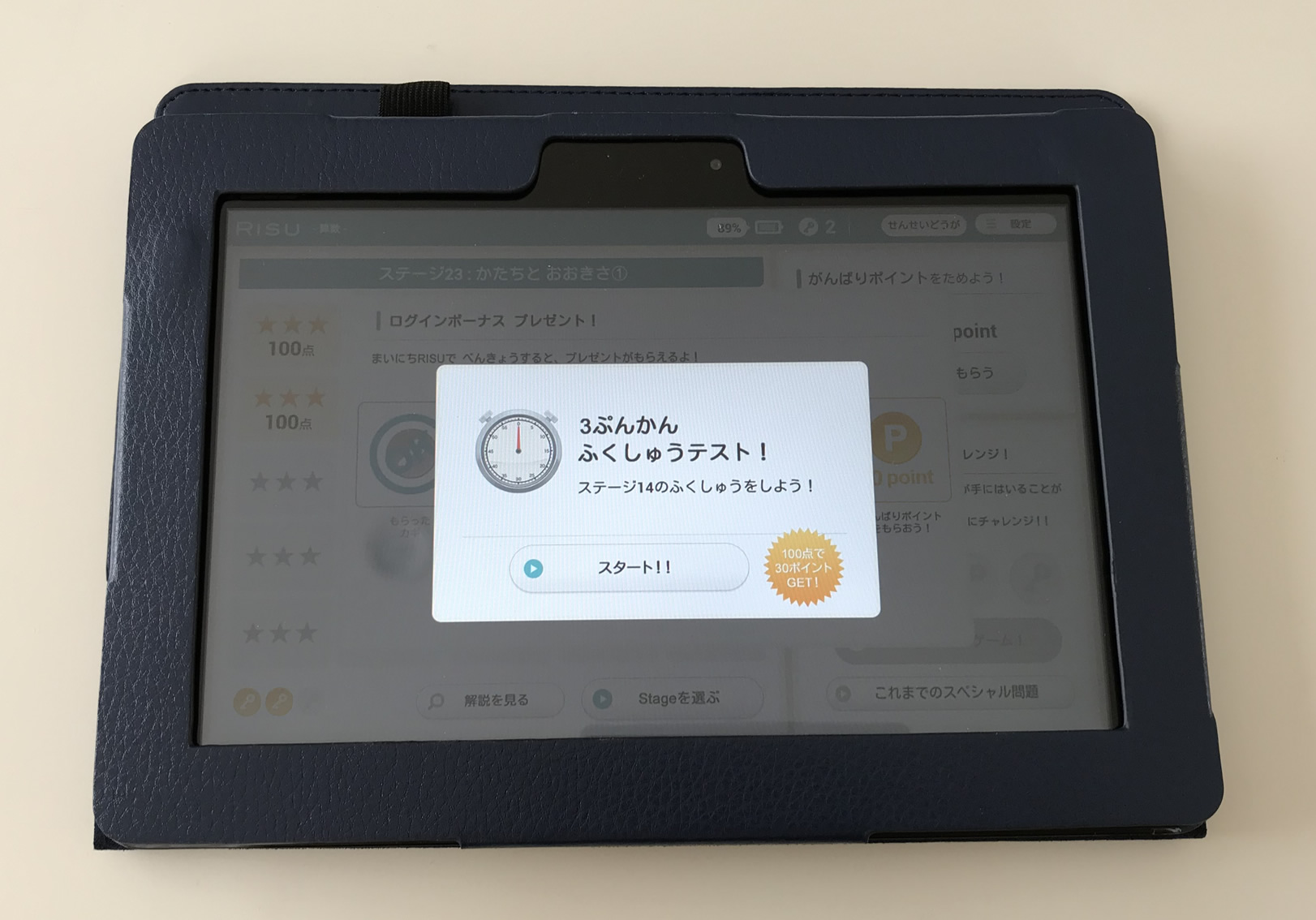

突然出現する復習問題

突然現れる復習問題

ステージを進んでいくと、突然「復習テスト」が出現します。この時は「かたち」に関するステージをやっていたところ、計算の復習問題が出題されました。

3分間という時間制限もあり、早く正確に答える練習にもなっています。

得意な分野であっても、配信される復習問題を解くことで学力が定着するのだそうです。

説明がわかりやすい

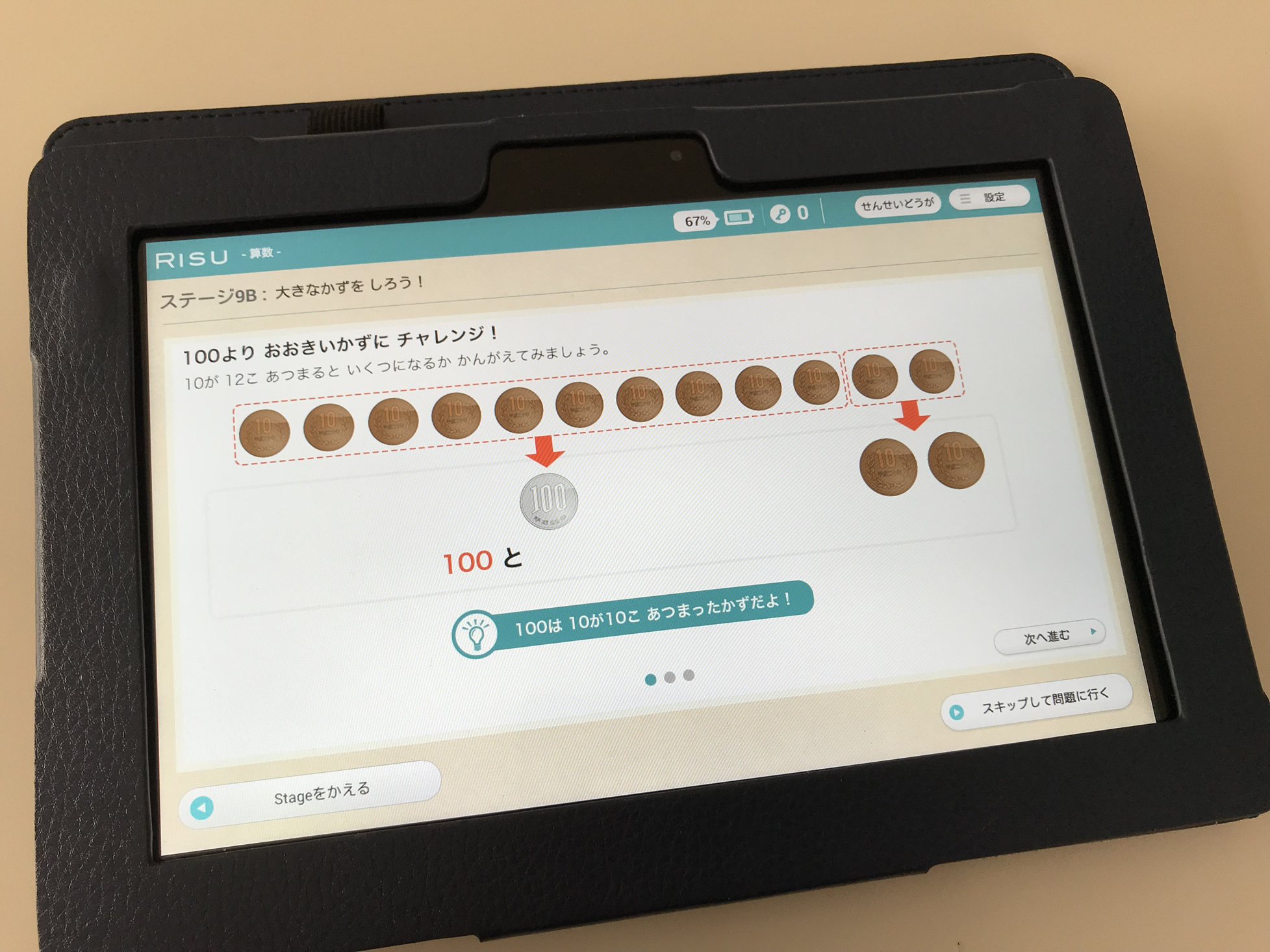

各ステージには、そのステージで学ぶ内容についての解説セクションがあります。音声は無く、文字と動く絵を見て理解します。

新しいステージに入る時には解説を見てから問題を解き始めるのですが、この解説がわかりやすいようで、今のところ親の補足無しで理解できています(難しくなってきたらどうなるかな…)。

特に、幼稚園の時に某教材では全く理解できなかった「時計の読み方」が、RISU算数の解説を見て問題を解き始めたところ、あっという間に読めるようになりました。

問題シートを進めていくうちに5分刻み、1分刻みでもパッと読めるようになったのには驚きです。

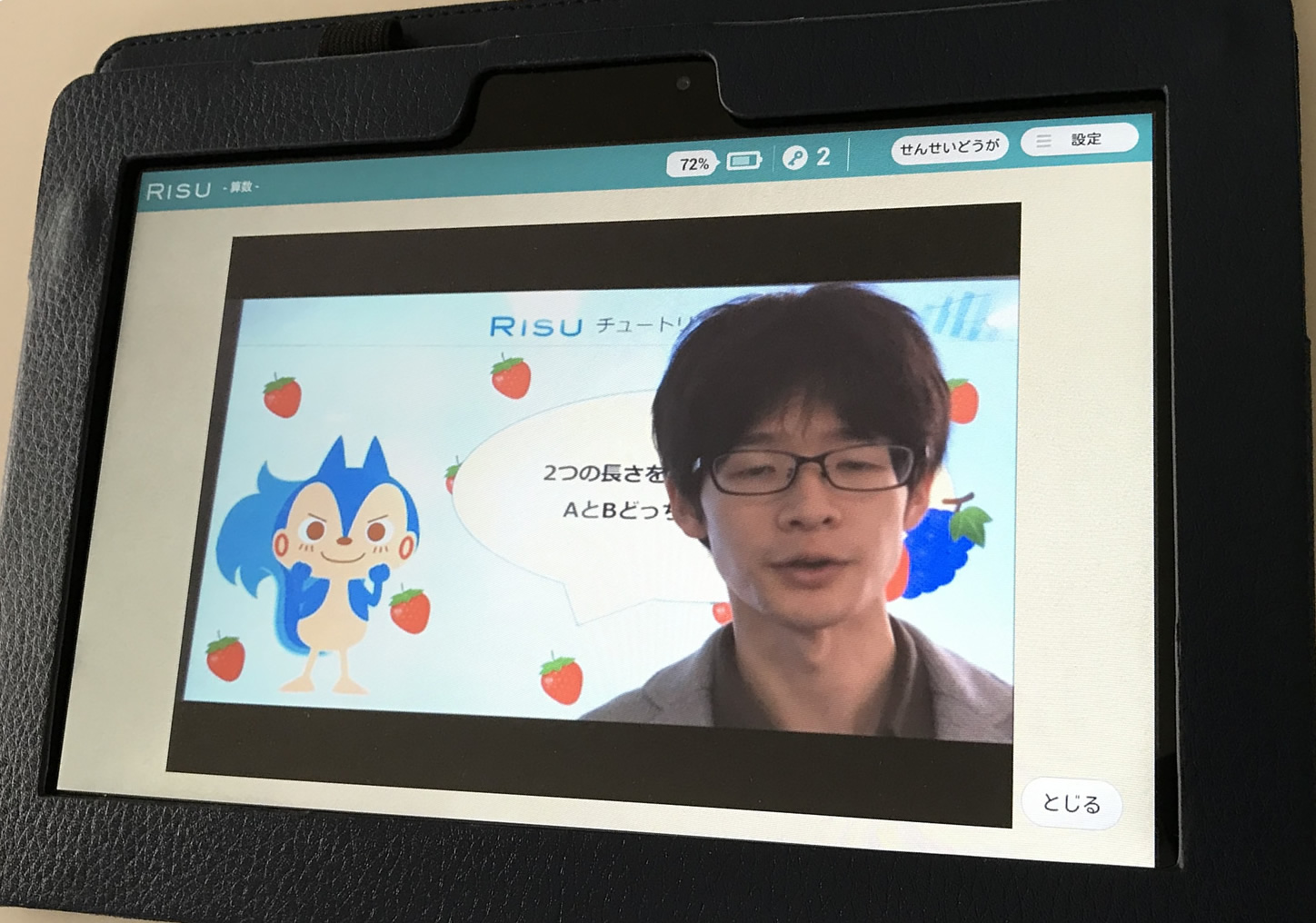

チューターのフォロー動画

たまに届く大学生チューターからのフォロー動画。今のところ、届いた動画は息抜きのような内容ですが、息子は楽しんで見ています。

過去に視聴した動画は「せんせいどうが」のページにまとめられていて、いつでも見ることができます。

実際に、問題を解くためのテクニックであったり、理解するためのコツであったり、今後役立つ動画が届くことを期待しています。

ポイントを貯めようと頑張る

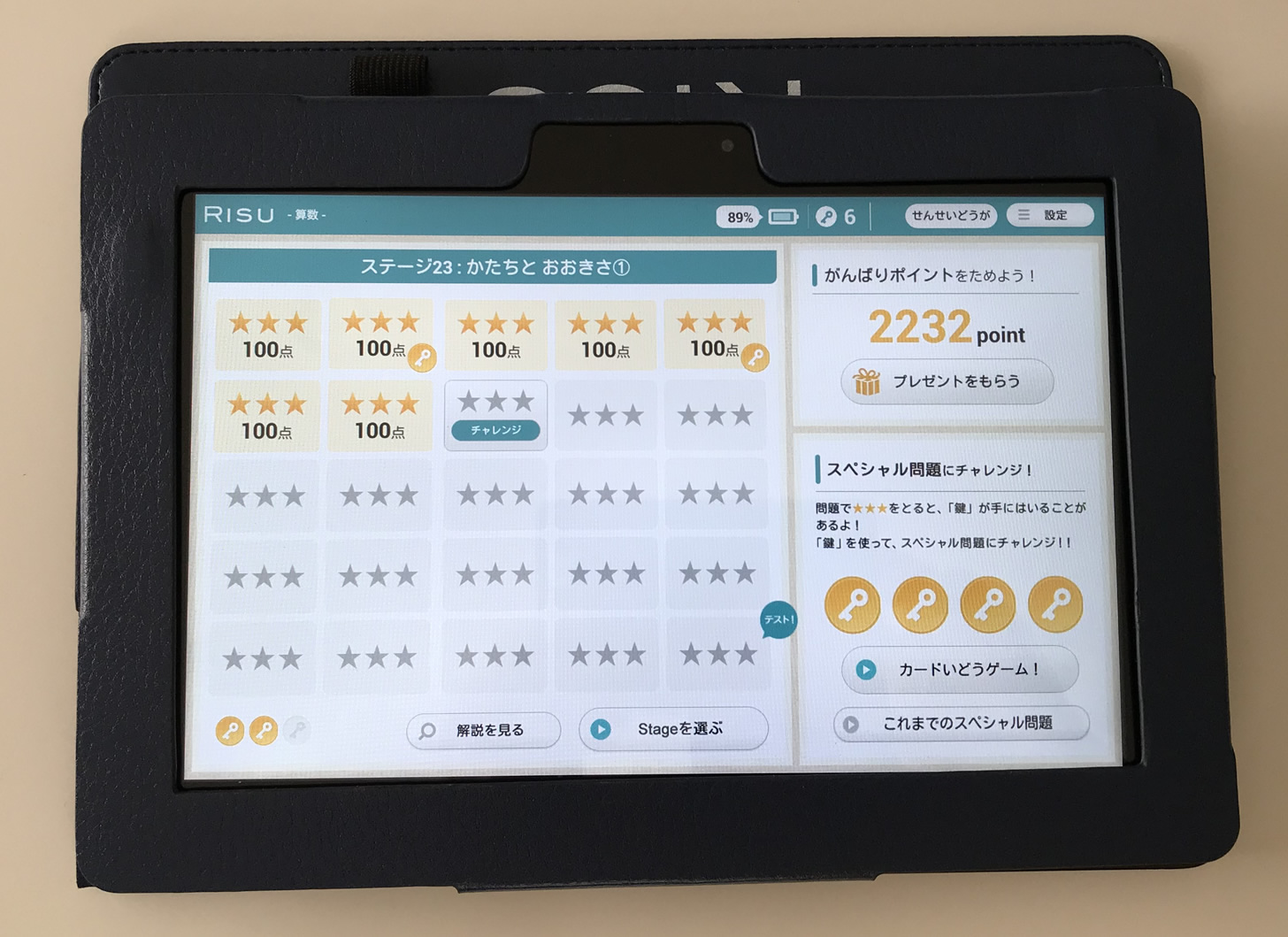

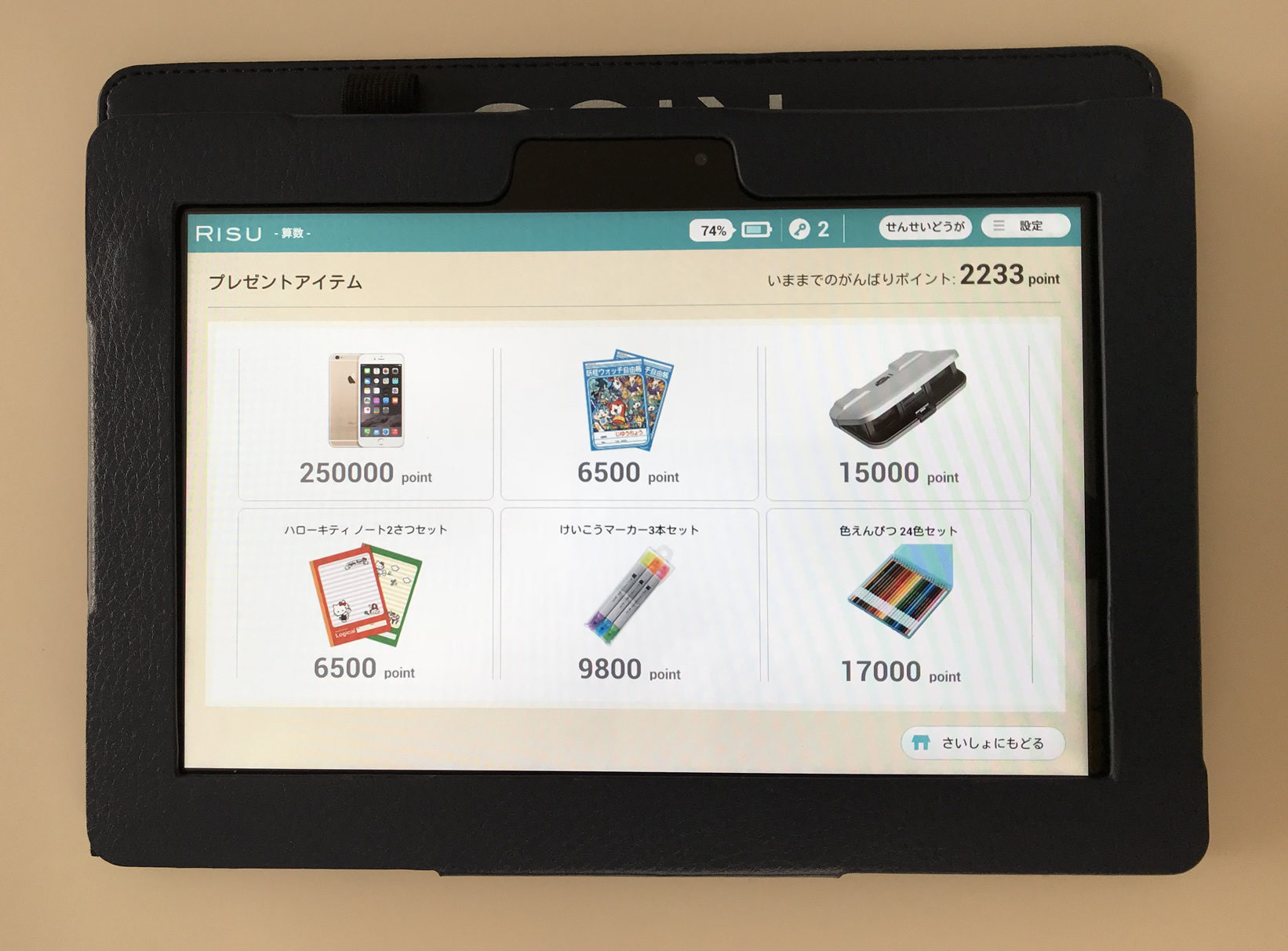

RISU算数には子供が喜ぶ「ご褒美制度」があります。

1シート問題を終える度にポイントを獲得できます(復習問題やスペシャル問題でも)。

ポイントを貯めていくとプレゼントと交換可能です。ご褒美が有ると無いとでは、やはり子供の頑張りは全然違います。

ポイントに応じてもらえるプレゼントの種類は10種類。

250,000ポイントが果てしなく遠いことがわかっていないうちの息子は、iPhoneが欲しいと頑張っています。

※通常申し込みでは即申し込みになるところ、満足できなかった場合は1週間以内の返品OK!

RISU算数のデメリットは?

スポンサーリンクRISU算数の学習内容は、お友達にもおすすめしたいくらい良いものだと感じていますが、気になるデメリットが3つあります。

特に、RISU算数を体験した多くの方が口をそろえて言う「利用料がわかりにくい」という点について。私も同感です。後から「聞いてない!」となる可能性もありますので、しっかり納得してからの契約をおすすめします。

わかりにくい利用料の仕組み

RISU算数は毎月いくらかかるのか。

まず、契約時に年額一括12ヶ月分29,760円 (月あたり2,480円)の基本料を支払う必要があります。この基本料は自動更新され翌年分が引き落とされます。うっかり解約し忘れた!という場合もキャンセルはできません。

そして、年度途中解約した場合の基本料も払い戻しがありませんので注意が必要です。

次に、RISU算数の料金体系をわかりにくくする原因「利用料」について。

RISU算数の利用料は下記のように計算されます。

※2018年7月に利用料が改定され、以前より計算方法がわかりやすくなりました

利用料を算出する計算式は以下となります。

1) 速度 = RISU開始からクリアしたステージ数累計 ÷ 平均想定月間クリアステージ数(1.3) ÷ ご利用期間

2) { (速度) -1 } × 6,000円 = その月のご利用料金

※開始時に行って頂く実力テストの結果、正解した内容のステージは当該ステージをクリアーしたとみなし上記の式には含みません。

※1円未満の端数は切り捨てます。1) 月平均クリアステージ数 = RISU算数ご契約開始からクリアーした累計ステージ数 ÷ ご利用月数

2) その月のご利用料金=1)の月平均クリアステージ数に応じた以下の金額

1.0未満:0円

1.0以上~1.3未満:980円

1.3以上~1.5未満:1,480円

1.5以上~1.7未満:1,980円

1.7以上~2.0未満:2,980円

2.0以上~2.2未満:3,980円

2.2以上~2.5未満:5,480円

2.5以上~3.0未満:6,980円

3.0以上:8,980円

先程「RISU算数を始める時の注意点」で少しふれましたが、RISU算数は「月平均クリアステージ数」が、1.3ステージ1ステージ以上で利用料が発生します。

先取り学習をせずに、月1ステージ未満であれば利用料は0円です。毎月基本料金2,480円(実際は先払いですが)のみかかるということになります。

1ヶ月に2ステージクリアした場合、「2.0以上~2.2未満:利用料3,980円」です。

基本料金2,480円+3,980円=6,460円 6,460円/月かかる計算になります。

2ステージクリアするというのは、学校の1.5倍強の速さで学習するスピードに相当します。

1ヶ月に2.2ステージクリアした場合、「2.2以上~2.5未満:利用料5,480円」です。

基本料金2,480円+5,480円=7,960円 7,960円/月かかることになります。

現在のRISU利用者の平均値が、2.2ステージ/月クリア(学校の1.7倍)で、これは1年生でスタートした場合に4年生の10月ごろには小学校の全内容を修了できるスピードなのだそうです。

ちなみに、ひと月の利用料は青天井というわけではなく、上限金額が14,800円と決まっています。※14,800円は3.5倍速(小学校6年間の全ての内容をわずか1年9ヶ月程で達成する速度)とのこと。

2018年7月17日現在、料金改定により上限金額は8,980円になりました。

これを安いとみるか高いとみるか。

我が家は公文式の算数を検討していました。

公文は週2回で6,480円です。2018年10月からは7,560円に値上がりすることが決定しています。

公文とRISU算数を比較対象にして良いのかわかりませんが、いつでも好きな時間に予習復習できるRISU算数の方が我が家には合っていると感じました。

1年生には読めない漢字がある

RISU算数の問題には、たまに「ふりがな」の無い漢字が出てきます。

「下」「数字」「見て」など、1年生~2年生で習う漢字だと思いますが、まだひらがなを学習中の息子は読むことができないため、「これなんて読む?」「また読めない!」と言って少しイライラすることがあります。

全部ふりがながふってあればいいのにと思いました。

タブレットの耐久性に不安

RISU算数のタブレットは「ASUS」製です。

タブレットの中にはRISU算数のプログラムのみ入っていて、他のソフトは一切使えないようになっています。子供が脱線することなく集中できるのでとても良いです。

タブレット端末本体については、過去に所有していたASUSとTOSHIBAのタブレットが1年足らずで故障したため、個人的に不安があります。

RISU算数のタブレットは、「安心サポートサービス」が基本料金に含まれており、サービス適用期間中(1年更新)に故障した場合は特別料金で有償交換できます。

- 適用対象となった場合は5,980円(送料込)

- 未加入時・適用対象外の場合は24,000円(送料込)

ただし、このタブレット保険、RISU算数を解約した時点で終了してしまいます。

「じゃあその後はどうなるの?」と思うわけです。

4年生で6年生までのステージをクリアしたお子さんの場合、基本料金がかからないよう、その時点で解約する方が多いと思います(学習済み部分を復習するのは解約後も無料のため)。

解約後にタブレットの保証が無いということは、それ以降に壊れた場合は諦めるしかないのか?

疑問に思って問い合わせたところ、データはサーバ上で保管されているため解約後も復旧可能だそうです。(※タブレットは新たに購入する必要があります)

壊れないに越したことはありませんが、為す術なしという事態は避けられそうです。

通常申し込みでは即申し込みになるところ、満足できなかった場合1週間以内の返品可。

まとめ

塾や教材は、最終的に取り組むその子次第というところがありますので一概に良い悪いとは言えませんが、我が家の長男はRISU算数を始めてから「算数が楽しい」と言うようになりました。

これはRISU算数の問題の内容、テンポよくクリアできること、達成感が味わえることなど、様々な要素が息子には合っているのだと思います。

「算数が楽しい」と思ってくれたことは、かなり大きな収穫だと思っています。

タブレット学習については賛否両論あります。実際にタブレット学習が合う子と合わない子がいると思うので、気になる方は一度体験してみることをおすすめします。